Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren. |

| Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) |

Was ist hyperspektrale Bildgebung und wofür wird sie gebraucht?

Die konventionelle Bildverarbeitung befasst sich fast ausschließlich mit ein- (Grauwerte) oder dreikanäligen (RGB) Daten. In verschiedenen Technologiefeldern von zerstörungsfreien Prüfverfahren über moderne Kommuniktions- oder Kameratechnik bis hin zu neuen bildgebenden Technologien der Pharma-, Gesundheits- oder Ernährungsindustrie haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren jedoch grundlegend geändert und die Geräte und Anlagen der nächsten Generation erfordern die Analyse von Datensätzen mit einer vielzahl von Farb- oder Spektralkanälen.

Die konventionelle Bildverarbeitung befasst sich fast ausschließlich mit ein- (Grauwerte) oder dreikanäligen (RGB) Daten. In verschiedenen Technologiefeldern von zerstörungsfreien Prüfverfahren über moderne Kommuniktions- oder Kameratechnik bis hin zu neuen bildgebenden Technologien der Pharma-, Gesundheits- oder Ernährungsindustrie haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren jedoch grundlegend geändert und die Geräte und Anlagen der nächsten Generation erfordern die Analyse von Datensätzen mit einer vielzahl von Farb- oder Spektralkanälen.

Anwendungsbereiche und derzeitiger Forschungsstand

Hyperspectral Imaging hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen

Unternehmensbereichen als Prüf- oder Diagnosetechnik etabliert.  Die jeweiligen technischen Fragestellungen sind unterschiedlicher Natur, zum Beispiel

Die jeweiligen technischen Fragestellungen sind unterschiedlicher Natur, zum Beispiel

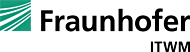

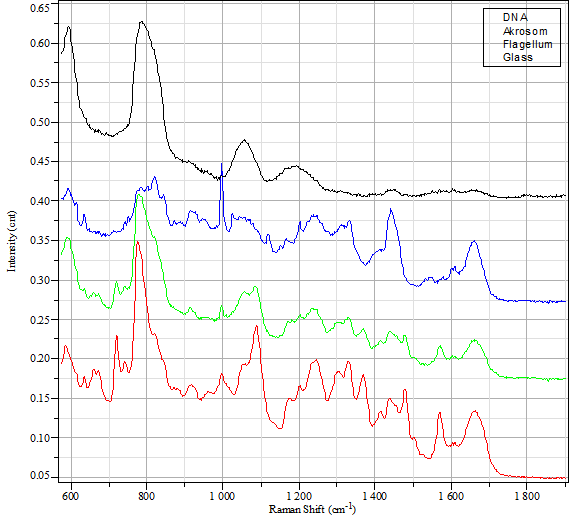

- die Auswertung von komplexen Spektralmustern, die keine direkte Interpretation zur Qualitätsbestimmung biologischer Proben erlauben (Anwendungen der Raman-Spektroskopie in der Reproduktionsmedizin),

- die Analyse von MALDI Imaging Daten zur Entwicklung diagnostischer Methoden zu Stoffwechselfunktionen,

- die Interpretation von hyperspektralen Daten der Near Infrared Spekroskopie (NIR) zur Qualitätsprüfung von Kunststoffen,

- die Auswertung von Massenspektrometerdaten bei der Spurenanalytik von Stahl und oxidischen Materialien und

- die Suche nach nichtlinearen Abbildungen von gemssenen Mehrfrequenz-Daten auf Farbwerte um die unterschiedliche Wahrnehmung einer Kamera und des menschlichen Auges auszugleichen.

Nutzen und Ziele des Verbundprojektes

Das Verbundprojekt soll nicht nur Antworten auf aktuelle Fragestellungen in Medizin und Industrie im Bereich der hyperspektralen Bildgebung geben, sondern auch auf den Bereich der variationellen Regularisierungstechniken für inverse und schlecht gestellte Probleme in allgemeinen Settings ausstrahlen.

Organisation des Verbundprojektes

Da es sich bei Hypermath um ein Verbundprojekt handelt, sind mehrere Forschungsinstitutionen an dessen Entwicklung beteiligt. Hierzu zählen

- Prof. Dr. Martin Burger

Institut für Numerische und Angewandte Mathematik

Westfälischen Wilhelms Universität Münster - Prof. Dr. Peter Maaß

Zentrum für Technomathematik

Universität Bremen - Dr. Henrike Stephani

Abteilung Bildverarbeitung

Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) - Prof. Dr. Thomas Schuster

Fachrichtung Mathematik

Universität des Saarlandes